作者:CaptainZ;來源:菠菜菠菜談Web3

之前大家在猜測牛市會從什么賽道開始,社交,游戲,還是ZK?現在應該沒有什么懸念了,毫無疑問,就是“銘文”。然而,如何看待“銘文”,似乎是一件讓人困惑的事情,builder,投資者,老OG,新韭菜,不同的人有不同的看法。長久以來,我被一種錯誤的看法所灌輸“銘文是一種新的資產發行方式,就是類似于MEME幣的狂暴拉盤”,以致于產生了錯誤的認知,直到我看到了王峰老師和 Jolestar 的文章,才反應過來銘文的真正含義。

這篇文章我將解釋為何“銘文的本質其實是區別于NFT和FT的第三種代幣形式SFT”以及由此認知帶來的 $ORDI 估值模型,最后將評論幾個常見的認知錯誤。

長久以來,我們對于代幣 Token 形成了幾個固定的認知,代幣一般區分為 FT 和 NFT 兩種。

同質化代幣的英文是 「fungible token」,簡稱 FT。英文 fungible,就是「可相互替代」的意思。顧名思義,FT 的特點是,任意兩個單位的代幣完全相同,可以相互替換,因此整體來說是「同質的」。因為 FT 直接對應于現實世界中的貨幣、普通股、積分等價值單位,并且可以進行加減等計算,容易理解,因此出現的最早。

早在 2015 年以太坊剛剛啟動,Vitalik Buterin 就提出通過智能合約實現 FT 的想法,并由 Fabian Vogelsteller 于 2015 年 11 月提出 ERC-20 標準建議。2016 年之后,ERC-20 就成為使用最廣泛、人們最為熟知的代幣標準,開辟了一個數千億美元的巨大產業。

非同質化代幣的英文是「non-fungible token」,簡稱 NFT,它在各方面都是 FT 的反義詞。FT 中任意兩個單位的代幣完全一樣、可相互替代,而每一個 NFT 獨一無二、舉世無雙、不可被替代,也無法參與計算。FT 代表抽象的數量單位,NFT 則代表具體的數字物品,比如虛擬藝術品、域名、音樂、游戲裝備等等。為了表現自己的獨特性,每一個 NFT 都有自己獨一無二的 ID(由創建合約地址和序列號確定)和元數據(metadata)。

NFT 的主要標準是 ERC-721,2018 年 1 月由 William Entriken 等三人提出。NFT 出生的前三年,可以說都是一個默默無聞的配角。直到 2021 年,隨著加密藝術品的火爆,NFT 產業突然爆發。2022 年前五個月 NFT 新增資產規模就達到了 360 億美元。如今 NFT 已經被認為是 Web3 和元宇宙最重要的基礎設施之一。

SFT 就是半同質化代幣 「semi-fungible token」,是一種新的代幣類型,是與 FT 和 NFT 并列的第三種通用數字資產類型。既然叫「半」同質化代幣,顧名思義,就是介于 FT 和 NFT 之間,既可以拆分計算,又有唯一性。大家要注意,因為 BTC 缺乏智能合約功能,之前發行代幣都是從ETH技術棧的角度來“定義”,比如FT的代幣標準是 ERC20,NFT的代幣標準是ERC721,那SFT呢?孟巖老師所在的團隊 Solv Finance 在 2022年9月提出了 ERC3525,首次定義了ETH生態的SFT代幣標準。

雖然以太坊生態的ERC3525提出了將近一年,但在市場上并沒有掀起很多浪花,一個原因當然是熊市,但另一個原因是 Solv 合作發行的 SFT 代幣都是一些機構的金融資產,或者說屬于債券市場,面向機構交易者,和普通散戶無關。

在各種智能合約平臺出現之前,很多人已經試驗過在 BTC 鏈發行 FT 和 NFT。其中最出名的是染色幣方案(Colored Coin)。染色幣是指一組使用比特幣系統來記錄除比特幣以外資產的創建、所有權和轉讓的類似技術,可以用于追蹤數字資產以及第三方持有的有形資產,并通過染色幣進行所有權交易。

所謂染色,指的是對比特幣 UTXO 中添加特定的信息,使其與其他比特幣 UTXO 進行區分,這樣就為同質化的比特幣之間帶來了異質性。通過染色幣技術,發行的資產具備眾多和比特幣相同的特性,包括防止雙花、隱私性、安全性、透明性與抗審查性,保證交易的可靠。

值得注意的是,染色幣所定義的協議,并不會被一般的比特幣軟件所實現,因此需要使用特定的軟件才能夠對染色幣相關交易進行識別。很顯然,只有在認同染色幣協議的群體中,染色幣才具備價值,否則,異質化的染色幣將失去其上色的屬性,回退到純粹的 satoshi。

一方面,小規模社區所共同認可的染色幣可以借助比特幣的眾多優點進行資產發行與流通;另一方面,染色幣協議想要通過軟分叉合并進最大共識的 Bitcoin-Core 軟件幾乎是不可能的。

Mastercoin項目在2013年進行了一個初步的代幣銷售(今天我們稱之為ICO或初始代幣銷售),并成功籌集了數百萬美元,這被認為是歷史上第一個ICO。Mastercoin最著名的應用則是Tether (USDT),作為最知名的法幣穩定幣,最初是在Omni Layer上發行的。

與Colored Coins最大的不同是,在鏈上Mastercoin只會去發布各種類型的交易行為,而不會記錄相關的資產信息。在Mastercoin的節點中,會通過掃描比特幣區塊來維護一個狀態模型的數據庫在鏈下的節點中。相對于Colored Coins來說,其能完成的邏輯要更加復雜。并且由于不在鏈上記錄狀態和進行驗證,所以其交易之間可以不要求連續(持續染色)。但為了實現Mastercoin的復雜邏輯,用戶需要去相信節點中的鏈下數據庫中的狀態,或者自己允許Omni Layer節點來進行驗證。

以上兩個協議主要是基于BTC鏈發行FT資產。而對于NFT資產,則必須要提到Counterparty。Counterparty 于 2014 年 1 月推出,最開始是做為 FT 金融資產代幣的平臺,但很快就成為一些最早的 NFT 的發源地,例如 Spells of Genesis、 Rare Pepes 和 Sarutobi Island。在 Counterparty 中,你必須放棄一筆特殊的 Counterparty 交易,才能轉移Token的所有權。

Counterparty 節點會在鏈外解析這筆交易的數據,然后更新一份放在 Counterparty 節點中的 賬本/數據庫。這是使用 OP_RETURN 來完成的,這是一種在比特幣交易中存儲任意數據(因此可以將數據存入比特幣區塊鏈)的方法。Counterparty 的真正爆發,是在青蛙佩佩系列的 1774 個 NFT 推出之后。收藏家們使用 Counterparty 錢包保管這些 NFT,而 Counterparty 使用 OP_RETURN 輸出,將這些 NFT 的索引錨定到比特幣區塊鏈。

OP_RETURN 輸出可附帶的數據大小限制在 80 字節,只夠 Counterparty 把 NFT 的描述、名稱和數量放進去(但對序數 NFT 來說,數據體積的唯一限制就是比特幣區塊的體積限制,這個我們會在后面詳說)。除了使用 OP_RETURN 之外,BTC 本身也在發展,SegWit (2017) 和 Taproot (2021) 更新帶來的技術變化,都為 Ordinals 的推出鋪平了道路。Ordinals 協議本質上是為在比特幣生態上存在的 NFT 而創建的,2023 年 1 月, Casey Rodarmor 引入了 Ordinals,他將 Ordinals 描述為電子藝術品。

它的原理也很簡單。Satoshi( sat )是比特幣的最小單位,以比特幣的創造者中本聰命名。由于一個比特幣有 1 億個 sat,每個 sat 為 0.00000001 BTC。當所有 2100 萬個比特幣都被開采時,將存在 2100 萬億個 sat。通常,每個 sat 都與其他 sat 沒有區別。因為每個 sat 都等同于另一個 sat——并且可以等值交換——它們被認為是可替代的。

Ordinals 協議是一個可以區分和跟蹤單個 sat 的系統,當一個新的比特幣區塊被開采出并作為開采獎勵創建新的比特幣時,該協議會根據每個比特幣的開采時間為其分配一個唯一的編號,較小的數字對應于較早的 sat。當交易發生時,Ordinals 協議會以“先進先出”的方式跟蹤后續交易中的每一筆交易。sats 的編號被稱為 Ordinals,因為編號的標識和跟蹤機制都取決于創建和交易的時間順序。

在 sat 被 Ordinals 協議標識后,用戶可以在 sat 上刻上任意數據以賦予其獨特的特征,定義為加密藝術。這一功能只有在 SegWit(2017)和 Taproot(2021)升級到 Bitcoin Core 之后,才得以實現。當一個 Ordinal 被銘刻時,Inscriptions 被綁定到一種特殊類型的 taproot 代碼。盡管這種方法使得以前在比特幣上存儲任意數據受到更多限制,但它使 Inscriptions 可以包含更多更大的數據。創建 Inscriptions 并與之交互需要運行一個完整的比特幣節點和一個特殊的、支持 Ordinals 的錢包。最終,我們有了

Ordinals(序數) + Inscriptions(銘文) = NFTs

Ordinals 理論可以被想象成一種戴著特殊護目鏡觀察比特幣區塊鏈的方式,允許用戶創建、查看和跟蹤與每個 sat 相關的額外信息。那么最終問題來了,我們如何基于BTC鏈發行SFT資產?

BTC 鏈缺少智能合約功能,所以任何資產的發行都要用到OP_RETURN 或者 TAPROOT 這樣的腳本區。那么發行SFT,理論上有兩種方式:1,在FT代幣的基礎上“添加”某種“唯一性”,2,在NFT代幣的基礎上“添加”某種“同質性”。于是BRC-20代幣產生了,用到的就是第二種方法。我們在上一個章節中提到,“用戶可以在 sat 上刻上任意數據以賦予其獨特的特征”,那么銘刻一段文本,它就是文字NFT(對應以太坊上的Loot),銘刻一張圖片,它就是圖片NFT(對應于以太坊上的PFP),銘刻一段音樂,它就是音頻NFT。

那如果我們銘刻一段代碼,并且這段代碼是一段“發行FT同質化代幣”的代碼呢?BRC-20正是通過利用 Ordinal 協議將inscriptions(銘文)設置為 JSON 數據格式來部署 Token 合約、鑄造和轉移 Token,JSON 包含可在比特幣網絡上實現的可執行代碼片段,描述 Token 的各種屬性,例如其供應量、最大鑄造能力和唯一代碼。

于是我們看到了似乎奇怪的東西:打銘文的時候打的是“一張”,這一張100%是個NFT,而“一張”又可以進行拆分,把里面的同質化代幣一個個分出去,這有點類似于現實世界里面的“批發和零售”的概念,難怪有人會認為“銘文就是可以進行拆分的NFT”,但是這種既有NFT的屬性,又有FT的屬性,不就是我們前面所說的SFT嘛!Domo不經意間,居然通過這種似乎返祖的技術方法,在不使用智能合約的情況下實現了SFT資產的發行,真的是一件偉大的事情!

我們在上文中簡略的討論了非智能合約公鏈(BTC鏈)如何發行FT和NFT,而對于以太坊這樣的智能合約平臺如何發行FT和NFT,其實大家都非常熟悉了,這就是常見的ERC20代幣和ERC721代幣,那問題來了,如何在ETH鏈發行SFT呢?有兩個代幣標準可以選:ERC-1155 和ERC-2535。

ERC-1155 是一個多代幣(multi token)標準。根據其實質,我們更愿意稱它為多實例 NFT (multi-instance NFT)標準。它適合于一個相對狹窄的應用場景,就是同一個 NFT 有多個一模一樣的實例。注意是一模一樣,這些實例彼此之間必須完全相同,不能有一絲一毫的不同。

ERC-3525 是半同質化代幣(semi-fungible token)標準,這是一個通用標準,適用面非常廣闊。它可以把多個相似但并不相同的代幣識別為“同類”,然后允許同類之間進行相互轉賬等特殊操作。從效果上,相當于同類之間可以進行合并、拆分、碎片化等數學操作。兩者的差別主要就是在對于“同類”的界定上。

ERC-1155 認為同類對象必須得完全相同,有絲毫不同也不是同類。ERC-3525 認為同類對象可以求同存異、和而不同,彼此的關鍵性質相同,但非關鍵的性質允許存在差異。對于僅僅發行MEME屬性的SFT代幣來說,ERC-1155足夠使用,對于帶有更多金融屬性的資產,ERC-3525更加合適。但可惜的是,不管是1155還是3525,以太坊生態未見到大規模使用,僅僅是少數幾個機構用戶發行了少量的債權類SFT。

銘文(inscriptions)是一個很大很泛化的詞,原始定義就是“一段內容銘刻到鏈上”。回顧歷史,我們可以清晰的看到,銘文版的NFT是不算成功的,引起的浪花也很小,當時討論的焦點是,在已有智能合約版本的NFT(ERC-721)之后,發行基于BTC鏈的NFT是否值得?

仿照全鏈上游戲(fully on-chain game)的概念,我們這里可以引入全鏈上NFT(fully on-chain NFT)的概念。眾所周知,基于以太坊ERC-721的NFT,儲存在元數據(metadata)中的僅僅是圖片或者內容的地址,如果內容放置在傳統的云服務器中,這個地址就是網頁鏈接,如果內容放置在分布式存儲中,這個地址就是哈希值,難怪馬斯克一直諷刺NFT說“至少要把小圖片編碼到區塊鏈上去”。

因此我們說,以太坊上的NFT是“鏈下存儲內容,鏈上存儲地址”,如果中心化存儲服務器或者分布式存儲服務器消失了,那NFT也就消失了。而銘文版的NFT是名符其實的全鏈上NFT,內容直接存儲在BTC的鏈上空間,只是使用了定序的sats對內容進行指向,這確實是一個優勢,但這種優勢還不足夠說服大家。所以3月之前,Ordinals NFT不溫不火,僅僅是一個小圖片市場的小打小鬧,直到 BRC-20的出現。

我認為BRC-20的成功有如下原因:

1. BRC-20用一種笨方法在非智能合約公鏈上面實現了SFT資產的發放,SFT代幣是一種區別于FT和NFT代幣的新型資產形式,這是成功的最為本質的原因(Ordinals NFT 在初期并不成功)。

2. BRC-20采用公平發售原則,區別于以太坊生態的“VC模式”,可以在短時間內通過更廣泛的財富效應來打開市場,引發FOMO(鮮明的對比就是 Solv Finance)。

3. SFT的龍頭ORDI代幣是帶有試驗性質的MEME幣,這種無估值模型的代幣反而帶來了更多想象力(或者說共識價值)。

4. SFT兼具了FT和NFT的雙重優勢,使之可以直接使用現有的FT和NFT的基礎設施。所以我們會發現,銘文代幣既可以像NFT一樣在OpenSea這樣的NFT交易市場交易,也可以在幣安,OKX 這樣的中心化交易所交易,甚至也可以在類似Uniswap這樣的DEX交易。初始階段,當做NFT交易時具有低流動性的特點,更容易造成價格上漲(拉盤),而上線中心化交易所之后,又有巨量的流動性資金來承接,好處盡占。

5. 承接了BTC生態的溢出資金。長久以來,BTC持有者想要參與DeFi,NFT,游戲和社交這些鏈上活動,只能通過跨鏈操作,現在終于有了原生的BTC產品可以玩。

$ORDI是BTC生態的第一個SFT代幣,本身則是MEME屬性,所以并沒有Intrinsic估值模型,換句話說,唯一的限制就是你的想象力。但我們仍舊可以通過回顧NFT市場的龍頭BAYC來做一個預估。

BAYC一直以來是NFT代幣的龍頭項目,類似于公平發售(低價Mint),然后上漲上千倍,在2022年的5月達到最高市值約46億美金。$ORDI 做為BRC-20的第一個代幣,只需要付出一點Gas即可免費Mint,然后上漲上千倍,目前的價格(2023年12月)穩定在70美金。

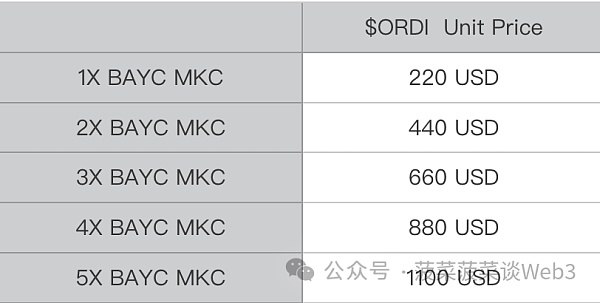

我們假設ORDI在未來繼續保持SFT代幣的龍頭地位,那么牛市最高點至少可以對齊BAYC的市值,此時的單價是220美金,但因為$ORDI可以在中心化交易所交易,流動性遠高于BAYC這樣的NFT(很多單純炒幣的玩家只會中心化交易所交易而不會使用錢包),那么總市值達到BAYC的3-5倍,也是可以接受的,所以我們有了下表:

這種橫向對比的估值方法當然是比較粗略的,大家看看就好,畢竟情緒來的時候,價格你說了算。

盲人摸象,當一個新事物帶著眾多新特性出現時,每個人看到也許僅僅是大象的一條腿或者長長的鼻子,但千萬不要認為那就是大象的全部。在過去半年中,我看過很多人的解釋,他們的很多看法把我的認知都帶偏了,直到看到王峰老師和Jolestar的文章,才算真正明白銘文的本質。

1. 銘文是一種新的代幣分發方式。

這種認知是完全錯誤的。所謂的“銘刻”就是把一段內容上傳到區塊鏈空間,這種銘刻方式幾年前就有了,甚至有幾個礦池還開設了相關的銘刻服務。而且剛開始Ordinals銘刻NFT的時候并沒有火,只是改成銘刻JSON格式的同質化代幣才火的。所以正確的理解應該是:銘文代幣是一種新型代幣形式SFT。

2. 銘文就是MEME這種資本拉盤一波流。

這個看法是我之前的認知,也對也不對,畢竟整個web3的牛熊周期太明顯了,任何一個賽道,包括之前的DeFi和NFT,從4年周期來說都是“敘事+拉盤+砸盤”,而且ORDI也確實是MEME幣的屬性。但是這種認知只是看到了大象的第一條腿,并沒有看到“銘文代幣是新的代幣形式SFT”的本質,屬于以偏概全。

3. 銘文就是一種落后的技術,是一種倒退。

這個看法一半正確一半錯誤。目前的公鏈里面,無智能合約的BTC鏈和有智能合約的ETH鏈是不應該混為一談的。對于BTC鏈來說,發行SFT的唯一方法似乎就是BRC-20或者類似協議的變體,但是對于智能合約公鏈來說,以銘文的形式來發行SFT從技術上來說確實是一種倒退,畢竟有更好的ERC-1155和ERC-3525標準,只能看做是一種投機上的炒作。

4. 銘文就是BTC生態對ETH生態的反攻。

這個看法一半正確一半錯誤。ETH生態本來就有SFT標準,但沒有發展開來,確實是因為只有VC和機構參與,沒有惠及散戶。而散戶只能選擇BTC生態以公平發售進行的BRC-20協議代幣,即是對VC的反抗,也是對以太坊“正統性”的反抗。但是這個“反抗”僅僅是大象的第二條腿,而不是大象本身,不要以偏概全。

5. 銘文就是在黃金上雕花。

這個看法也對也不對。如果把BTC比作數字黃金的話,這個比喻很形象,但是仍舊忽略了銘文代幣是SFT這種新的資產形式的本質,屬于以偏概全。通過上面的討論,我們可以看到,銘文賽道的本質是新型代幣形式SFT的一種爆發,對于非智能合約公鏈,只有通過BRC-20這種”附言欄“的方式來發行SFT,而對于智能合約公鏈,則有兩種方式,一種是調用VM使用智能合約發行,另一種則是不調用VM使用“附言欄”發行,下一篇文章我們將探討“銘文代幣”的兩個演化方向:遞歸銘文和智能銘文。