作者:?滄海一笑;來源:Bitcoin

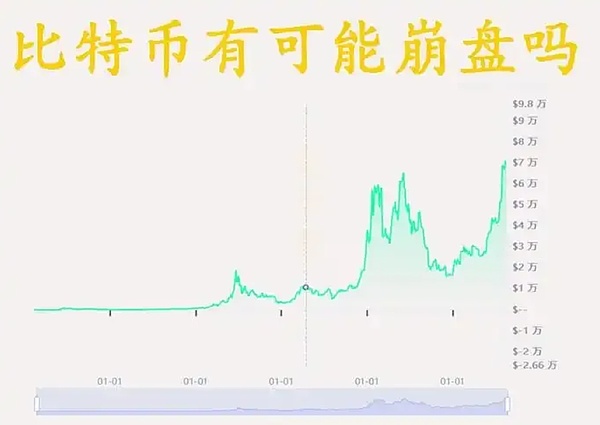

比特幣作為高波動性資產,其歷史上曾多次經歷大幅暴跌,這些事件通常由市場情緒、政策變化、技術因素或外部沖擊引發。以下是其歷史上的主要暴跌事件及相關分析:

背景:2013年比特幣首次突破1000美元大關,達到1147.25美元高點,隨后因Mt.Gox交易所安全問題及監管壓力,價格在2014年暴跌至309.87美元,跌幅超70%。

影響:此次暴跌暴露了加密貨幣市場的脆弱性,尤其是交易所風險。

過程:比特幣在2017年12月創下近2萬美元的歷史高點后,進入熊市,2018年最低跌至3122.28美元,跌幅達84%。

原因:市場過熱、ICO泡沫破裂及多國加強監管是主因。

事件:新冠疫情引發全球金融市場恐慌,比特幣在24小時內從約9000美元暴跌至3850美元,跌幅超50%。

特殊性:此次暴跌與宏觀經濟危機同步,凸顯比特幣作為“風險資產”的屬性。

第一次(2021年5月):中國出臺加密貨幣挖礦禁令,比特幣從6.4萬美元跌至3萬美元,跌幅超50%。

第二次(2021年7月):市場對美聯儲加息預期升溫,比特幣再次從4萬美元跌至2.9萬美元,短期跌幅27%。

后續:盡管兩次暴跌,比特幣在同年11月反彈至6.9萬美元新高,顯示其高波動性中的韌性。

背景:2022年美聯儲激進加息,疊加LUNA/UST算法穩定幣崩盤,比特幣從4.8萬美元跌至1.63萬美元,跌幅達66%。

連鎖反應:此事件引發加密貨幣行業流動性危機,多家機構破產。

近期事件:2025年2月3日,比特幣單日跌幅達6.83%,最低觸及91130美元,以太坊等主流幣跌幅超20%,24小時內72萬人爆倉,損失22.1億美元。

誘因:地緣政治緊張(如美國關稅政策)及科技股大跌(如英偉達市值蒸發)引發風險資產拋售潮。

1. 周期性特征:比特幣牛市后常伴隨80%以上的跌幅,熊市周期通常持續1-2年。

2. 外部沖擊敏感:政策變化(如監管、加息)、技術漏洞(如交易所風險)及黑天鵝事件(如疫情)是主要觸發因素。

3. 短期波動與長期趨勢:盡管暴跌頻繁,比特幣長期仍呈現上漲趨勢,但投資者需警惕杠桿風險(如2025年爆倉事件)。

如需更詳細的歷史數據或最新行情,可參考相關財經平臺或加密貨幣分析報告。