作者:Arain,ChainCatcher

在過往的幾輪周期,每當以太坊陷入「性能」困境時,總有「以太坊殺手」冒出來。「以太坊殺手」指的是 Layer 1 區塊鏈,而與之對抗的是以太坊所提出的 Layer 2 解決方案。

但自今年以太坊完成坎昆升級后,以太坊 Layer 2 的敘事音量高過 Layer 1,甚至代替 Layer 1 成為敘事主流。一方面,Layer 1 的競爭格局未有變化,就市值角度看,(除 BTC)ETH、BNB 和 Solana 形成三足鼎立的局面,并以 ETH 一家獨大;另一方面,則是一個問題,即在這一輪周期里,為什么幾乎看不見新的以太坊殺手冒出來了?

有趣的是,以太坊似乎也陷入了 Layer2 的困境。Token Terminal 數據顯示,ETH Layer1 收入急劇下降,自 2024 年 3 月以來下滑 99%。與此同時,今年 8 月份時,Multicoin Capital 在 Bankless 的節目上炮轟以太坊 Layer 2,隨后以太坊基金會研究人員在 AMA 上表示以太坊仍在探索 Layer 1,而不是完全依賴于 Layer 2。

被 Layer 2 繁榮所掩蓋的問題因此開始浮出水面。

Layer 1 和 Layer 2 是不同層次的區塊鏈網絡,其中 Layer 1 是主鏈、自治鏈,交易在其上直接執行和確認,并為區塊鏈網絡提供必要的基礎設施,可直接與用戶交互。著名的公鏈比特幣、以太坊就處于這一層。

Layer 2 是鏈下垂直擴展解決方案,運行在以太坊等第 1 層區塊鏈之上,以提高可擴展性。這一層熱門的項目例如 Arbitrum、Optimism 等。

可以說,先有 Layer1 才有 Layer2。隨著技術的發展和市場認知的更新,除了這兩個層次網絡,區塊鏈生態系統還延伸出 Layer 0、Layer 3。Layer 0 指的是可以構建多個 Layer 1 區塊鏈的底層基礎架構,Layer3 指的是基于區塊鏈的應用程序層,包括游戲、錢包和其他 DApp。

公鏈之戰起源于 Laye1。可以說為了打破比特幣的局限性,一眾公鏈開始蓬勃發展。比特幣的設計初衷是作為一個無需信任的點對點電子現金系統,同時也是一條 Layer1,安全性和去中心化是最大的優勢,為了維持住這兩個特點的優勢,比特幣不適合承載太多的應用與開發,因此拓展性較差。

安全性、去中心化和拓展性是「區塊鏈不可能三角」理論的重要內容,該理論由以太坊創始人 Vitalik Buterin 提出,指的是區塊鏈網絡無法同時實現安全性、去中心化和可擴展性。

2015 年,以太坊正式被推出。此后,幾乎同一時期,還有其他條公鏈區塊鏈依次涌現,例如 Cardano、Polkadot 等。其中,以太坊成為第一個得到廣泛認可的具有圖靈完備編程語言的公鏈,填補了比特幣可拓展性缺陷。

但從歷史的角度看,這種拓展是有限的拓展。每當以太坊的采用率上升,網絡就會變得擁堵,而為了避免協議出現「中心化蔓延」的風險,以太坊開發人員不愿意增加吞吐量的限制。因此在這種情形下,以太坊也陷入了「不可能三角」的難題中。最直觀的感受是每當這種時刻來臨,以太坊的使用變得非常昂貴,或者速度變慢。對于應用創建者和用戶來說,這是一種災難,但這給了競爭對手生存的機會。

不完全統計,2018 年,全球新增公鏈數目突破 100 個,開啟了「萬鏈齊發」的時代局面。其中 EOS、TRON、Tezos、Cardano 等區塊鏈分別完成超 4 億美元、2 億美元、2.27 億美元、1.17 億美元的募資活動,成為市場上矚目的項目。

這些公鏈曾經多多少少被市場冠以「以太坊殺手」之名,而現在,一些有了新的類別,有的被歸為 Layer0,而有的被歸為 Layer2。

2020 年至 2021 年,公鏈競爭日趨白熱化,因為不僅數量繼續增長,已經上線的公鏈打起了搶占市場份額之戰,這一點可以從開發者活動的數據表現中窺見一斑:

Solana 在 2021 年開發者活動增長了 223%,以專有的共識機制成為突出的非 EVM 區塊鏈,強調極致的性價比,使其上面的應用迅速發展起來,至今這一 Layer1 區塊鏈仍頗具市場競爭力。

NEAR 同期開發者活動增長 100%,其技術 Nightshade 旨在實現更快的交易速度、更低的成本和更高的交易量。通過 Aurora 可實現與 EVM 兼容,可以理解為開發人員能輕松地將他們的智能合約從以太坊移植到新的鏈上。

Avalanche 同期開發者活動增長了 46%。該 Layer1 區塊鏈由三條平行公鏈組成,C 鏈承擔智能合約開發、部署、交互的功能,并且 C 鏈與 EVM 兼容。該項目驗證者通過權益證明共識協議保護網絡,從而實現快速且低成本的交易處理。注意,該公鏈目前被歸類為 Layer 0 項目。

Polygon(MATIC)同期開發者活動增長了 350%。Polygon 技術上屬于側鏈 ,起初由于體驗接近 Layer1 被歸類為 Layer1,由于 Polygon 擁有 Layer1 的體驗,加之極致的性價比,大量開發人員涌入 Polygon 進行建設。該公鏈目前的網絡層級分類也出現了變更,現在則被歸類為 Layer2。

2021 年年底,隨著市場進入劇烈波動和杠桿資金出清,一些公鏈逐漸掉隊,從而形成了當前的格局。

根據 Tokenterminal 數據,市值角度看,權重在 1% 以上的公鏈僅有 4 個,分別是 BTC、ETH、BNB 和 Solana,對應占據約 70.23%、16.92%、4.84% 和 3.84% 的權重。

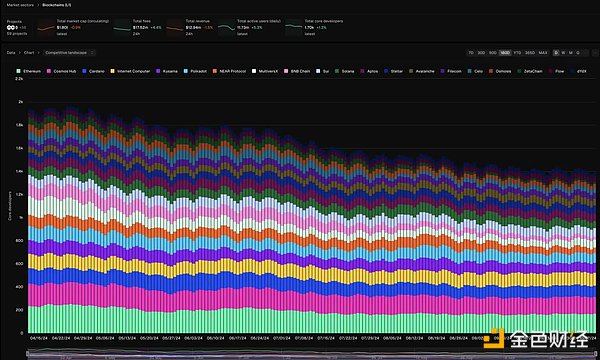

從核心開發者數量看,目前數量在 100 位以上的只有為 Ethereum、Cosmos、internet computer 和 OP Mainnet,此后依次是 Cardano、Kusama 和 Polkadot,擁有接近 100 名核心開發者數量群體。更多的開發者往往代表一個項目的潛力,因為從業務層面上來說,公鏈會通過激勵機制和愿景爭奪開發者資源,擁有更多的開發者才會有更多的產品和用戶。

從上述數據中可以看見,市場份額前兩名幾乎壟斷了公鏈市場的份額,但從上述市值排名與開發者數量排名卻并不匹配,這說明市場上存在一批被低估的公鏈。

在探討這些被冷落的公鏈之前,不妨先總結幾種主流公鏈的發展模式和競爭格局。以明星項目為例,目前被開發者群體和投資市場認可的主流公鏈主要有如下幾種類型和發展:

1、多鏈架構:

以太坊(ETH):作為智能合約平臺的鼻祖,以太坊在安全性、創新和用戶數量上排名第一,但其擴展性、費用和架構老舊是其缺點。最新歸類為 Layer1+Layer2。

波卡(DOT):具有先進的架構和 Gavin Wood 的支持,但費用模型對開發者壓力大,生態尚在起步階段。最新歸類為 Layer0。

Cosmos:提供更先進的架構和自由度,但組織結構松散,開發門檻高,生態同樣處于起步階段。最新歸類為 Layer0。

Avalanche(AVAX):資金充足,架構融合,生態全面,但子網間缺乏交互性,新功能在熊市中共識不足。最新歸類為 Layer 0。

Polygon:資金充足,布局廣泛,理念先進,但整體網絡概念未知,新功能在熊市中共識不足。最新歸類為 Layer2。

2、單鏈架構:

Solana:以并行執行和最小化網絡通訊消耗為創新點,但存在去中心化和節點性能壓榨的問題。Layer1 網絡。

Aptos:采用樂觀執行,對開發者友好,但若所有交易都關聯,則效率提升有限。Layer1 網絡。

Sui:類似 Aptos,但需要交易事先聲明關聯性。Layer1 網絡。

Fuel:專注于模塊化,只做執行層,放棄共識和 DA 層,但目前處于早期階段。Layer2 網絡。

3、特殊架構:

Near:以分片為亮點,但生態發展偏慢,系統復雜性增加。Layer1 網絡。

Ar:以存儲打造的新范式公鏈,但安全性、去中心化和市場接受度存疑。Layer0 網絡。

BSC:流量大,資金充足,生態繁榮,但技術創新薄弱。Layer1 網絡。

在一些公鏈從業人員看來,激烈的競爭可能導致許多項目在長期發展中因資源流失、敘事或熱點轉變而不得不采取保守策略,部分甚至放棄過去的建設成果,由于未能迎合市場,最終導致公鏈的持續投資和建設的浪費。Cosmos 如今的尷尬處境,可以說是在競爭中逐漸被邊緣化公鏈群體的縮影。

作為加密貨幣和區塊鏈發展的先驅,Cosmos 構建類似「超級城市群」的概念,開創了「應用鏈」的理念,通過「區塊鏈互操作性協議」(Inter-Blockchain Communication,IBC)允許不同區塊鏈之間安全、高效地交換信息和價值的協議,對模塊化區塊鏈理論和區塊鏈主權概念產生了深遠影響。

在 2017 年的以太坊擁堵和費用飆升期間,Cosmos 曾被視作一個可擴展性解決方案,吸引了大量關注。并且,在 2017 年至 2018 年的加密貨幣牛市期間在 2017 年至 2018 年的加密貨幣牛市期間,Cosmos 的代幣 ATOM 的市值曾位居加密貨幣市值前二十。

Cosmos Zones 的數量是衡量 Cosmos 生態建設的重要指標,Zones 可以理解為應用鏈,是基于 Cosmos SDK 構建的獨立區塊鏈。這些 Zones 可以通過 IBC 相互通信,以便 Zones 和 Hub(Cosmos 生態系統的中心節點)能夠安全地交互并促進跨鏈資產轉移。根據 Cosmos 瀏覽器,目前有 91 個 zones,其中 84 個 Zones 處于活躍狀態,這表明了 Cosmos 在生態建設上的成功之處。

如今,Cosmos 的市值滑落到 Top50 之外,且隨時代的演變,其獨到技術方案一定程度上可以被替代性——以太坊和 Celestia 上的 Rollup 解決方案為開發者提供了類似于 Cosmos 應用鏈的定制選項,并且擁有更成熟的社區和流動性池。

Cosmos 生態系統走到了十字路口。

區塊鏈生態網絡層級是可以變動的,現在的 Cosmos 已被人們意識到它是一條 Layer0 區塊鏈,也就不能用 Layer1 的標準去衡量 Cosmos。

Layer0 旨在通過創建更靈活的基礎架構,并允許開發人員自行啟動專用區塊鏈,有望更有效地解決可擴展性和互操作性等問題。

Cosmos 的核心組成部分包括 Cosmos SDK、IBC 協議和 Tendermint 共識引擎:

Cosmos SDK,一套開源的框架和公鏈建設工具包和模板庫,大大降低了開發者開發區塊鏈及相關應用的難度;

IBC 協議,允許不同的區塊鏈之間進行信息交換和互操作,使得 Cosmos 生態系統中的各個區塊鏈可以形成一個聯合的網絡。另外,使用 Cosmos SDK 構建的區塊鏈可以

Tendermint 共識引擎則提供了一種高效、可靠的共識機制,使得區塊鏈網絡中的節點可以快速、公正地達成共識;·

其中,Cosmos SDK 承擔著幫助開發者從 0 開始快速構建區塊鏈的作用。需要注意的是,Cosmos 為開發者提供共識機制和應用開發工具(SDK),而非傳統的執行引擎(EVM 虛擬機),是為了給開發者提供了更高的自由度,允許他們按照自己的規格定制應用鏈的運行環境與交易類型,甚至一個完全獨立的區塊鏈。這就是說,即便不是 Cosmos 生態項目,也可以使用這套 SDK,而使用這套 SDK 的構建出來的項目可以通過 IBC 協議與 Cosmos 中的其他鏈交換代幣和價值,從而與 Cosmos 生態產生「鏈接」。

這就好比一個「流量入口」。但如今,這個「入口」出現了一點問題。事實上,Cosmos SDK 依賴于 CometBFT 共識算法,最初被設計出來的時候不是為以高性能公鏈為目標而去設計,更多的是側重于容錯能力。而這套共識算法是基于 90 年代的實用拜占庭容錯(pBFT)共識算法,在當今的公鏈競爭環境下顯得有些「過時」。據行業人士透露,有不少高性能的公鏈起初考慮過使用 Cosmos SDK 構建,但實操過程中發現 SDK 不能滿足需求,最終只能轉向。

這些 Cosmos SDK 不能滿足的需求有如下幾個方面:

1、可擴展性和性能有限。隨著驗證者數量的增加,CometBFT 在高交易吞吐量方面表現不佳;

2、低效的 P2P 網絡設計。這會導致在驗證者較少的大型網絡中,區塊提議投票通信顯著減慢;

3、交易排序和狀態在共識引擎內緊密耦合,這事實上會限制性能和靈活性;

4、EVM 兼容性問題。對 EVM 缺乏無縫兼容,實際上是將希望使用以太坊工具或鏈接以太坊社區的開發者謝絕在外;

5、驗證者可擴展性限制。通信和簽名聚合問題阻止了 Cosmos 區塊鏈在 150 個活躍驗證者以上高效擴展,限制了去中心化和網絡安全;

6、數據庫性能瓶頸,尤其會限制高性能應用程序,影響交易處理速度。

繼續使用 CometBFT 會限制可擴展性、性能和集成多樣性,繼而為許多基于 Cosmos 構建的區塊鏈團隊制造業務阻礙,最終可能會影響 Cosmos 生態的長遠發展。為了突破限制,Cosmos 正在尋求解決方案。在最近公布的 SDK v2 中,Cosmos 宣布支持新的共識引擎 Supernova Core。

Supernova Core 是一個與 Cosmos SDK 兼容的共識框架,旨在直接替換 CometBFT。目前已有效、針對性解決了 Cosmos SDK 目前的問題:

1、采用 Boneh–Lynn–Shacham(BLS)簽名聚合使得網絡在超過 150 個驗證者的情況下依舊保持高性能;

2、分層網絡架構設計替代 P2P 網絡設計,減少了延遲,確保通信高效,從而提升整體性能;

3、基于 HotStuff 共識。與傳統 pBFT 實現相比,網絡可實現高達 3 倍的吞吐量,同時提升容錯能力;

4、完全兼容 EVM,可以讓開發者享受無縫部署體驗,Cosmos 生態的開發者從而可以使用以太坊工具和生態系統;

5、允許交易排序和狀態處理分離,這種架構允許 EVM 執行可以獨立于共識和獨立擴展,從而優化性能,這在未來可能提供更好的靈活性,基于此的去中心化 Layer2 會有更優的性能和更高的安全性。

Supernova Core 是 Layer 1 區塊鏈 Meter 針對 Cosmos SDK 面臨問題提出的解決方案。Meter 成立于 2018 年,是一個去中心化的以太坊網絡擴展解決方案,集成了 PoW 和 PoS 的優勢,基于 HotStuff 共識的權益證明處理交易,同時抗 MEV 和交易搶跑,旨在成為去中心化程度和極具性能的以太坊側鏈。

Meter 創始人祝小翰表示,自 2021 年起 Meter 團隊就在探索跨鏈橋,并打造不少項目,就「公鏈樂高」未來的演進和性能提升方面做出努力。據了解,本次 Cosmos 支持的共識引擎 Supernova Core 核心代碼已在 Meter 主網上實施且不間斷運行了四年,峰值日交易量達到 800 萬筆。在網絡高峰負載期間,因為有很多社區驗證節點使用了 AWS 資源受限虛擬機,AWS 曾經隨機關閉了約 20% 的驗證節點,而在這種情況下,Supernova Core 依舊可確保網絡保持完整性和性能,顯示出了其穩健性、安全性和效率。

在未來,Supernova Core 將支持并行 EVM 執行、優化數據庫 I/O 視作改進目標,以進一步提升吞吐量、效率和性能,從而增強用戶體驗。

分別作為 Layer 0 與 Layer 1 的項目代表,Cosmos 與 Meter 本次的合作無疑為「公鏈樂高」打造了極佳的合作樣板。在這個合作案例中,可以看到,Cosmos 背后仍然是一個富有活力的 Layer0 生態系統,而 Cosmos SDK 與 Meter 的 Supernova Core 集成后,有望為 Cosmos 的生態系統成員增加更多便利之處,這有助于更多新開發者來到 Cosmos 生態。

對于 Meter 來說,合作案例的示范效應將有利于市場更多地看到 Meter 經過驗證的技術能力,有望推動 Supernova Core 成為構建可擴展、高效和高性能區塊鏈的首選解決方案,從而促進區塊鏈社區更廣泛的采用和協作,使高性能區塊鏈開發更加容易。

無論是新的 Layer1 還是 增強 Layer2 解決方案,Meter 鼓勵行業參與者使用 Supernova Core。

值得一提的是,在增強 Layer2 解決方案中,Supernova Core 可以解決當前 Layer2 中心化的問題。當前的以太坊社區除了熱議 Layer1 和 Layer2 路線,對現有的 Layer2 不夠中心化也感到擔憂—排序器中心化會帶來作惡、插入交易、MEV 等可能行為的風險,嚴重程度是其存在比以太坊擁有更大潛在的黑森林。現有的 Layer2 因排序器帶來的可觀收入,完全沒有去中心化的意愿,Supernova Core 則可在不沖擊 Layer2 收入的前提下為去中心化 Layer2 提供一套框架,以確保 Layer2 未來的長遠發展。

Supernova Core 測試網將于今年年底推出,可以拭目以待。讓高性能 Layer1 和去中心化 Layer2 開發不再令人生畏——這將不僅僅是一個口號。

盡管今天的市場熱點更多聚焦于 Layer2,但不可忽視的是,Layer 2 項目之間更多的是在玩吸引流動性的游戲,缺乏新的價值創造。未來的趨勢將仍然呼喚幾個技術強大的 Layer1 來帶領市場,而作為啟動 Layer1 的 Layer0 將提供這一溫床。

作為市場的長期參與者,我們仍然需要將目光投注到底層,更底層的技術——Layer1,乃至 Laye0。那里蘊藏著未來。