撰文:漢洋 MASTERPA 來源:hanyang.wtf

這不是篇文章,更像是「未來要寫東西的索引」。主要是一些 takeaway。

在我對中東建立感覺之前,童年就已經對迪拜產生了印象:棕櫚島、帆船酒店和之后的哈利法塔......理解中東復雜局勢很難,但理解迪拜有錢很容易。正如任何一個你對它「有點印象」的地方一樣,實感只能靠自己來了才能體會。

飛機將落地時,我爬到隔壁空座上看著窗外。心想怎么還有幾分鐘就到了,卻還是沒啥城市的痕跡?落地,明白了,迪拜就是從沙漠里拔出來的一座城。畢竟全球 20% 的建筑起重機都在這。

還是來干活的,也沒多少時間到處轉。就快速溜達了一遍新老城區。縱使來自過去四十年飛速發展的國家,還是第一次見到一個新老城區差別如此之大的地方——不是說「迪拜折疊」啊啥的,單純是感覺迪拜的新城區似乎完全沒有任何歷史包袱。之前讀《東京傳》里有句話,大意說東京是一個「沒有過去也可以擁有未來的地方」;那么迪拜新城區就真的是可以「完全拋棄過去,也可以擁有未來」的地方。

不知道為啥,落地之后發帖先被定位到了印度,然后才到迪拜。導致好幾個朋友先問我是不是去印度做內容了、又問我啥題材需要又去印度又來中東?其實都不是。這次沒有直接產出內容的計劃,主要是來參加一下 Binance Blockchain Week(BBW)。

所來慚愧,我做過不少區塊鏈相關內容,但正經參加大活動次數屈指可數。第一次是去年伊斯坦布爾的 Devconnect、第二次是今年的 Token 2049、第三次就是 BBW。去土耳其是因為發現好多朋友都去了,也應該去轉轉;2049 的理由有些奇怪:我總感覺這個會很難每年持續火爆,應該在熄火前看看。

這次 BBW 倒是提前倆月就準備來了,但一直定不下來具體計劃。因為過去三個月我幾乎沒有兩個周五在同一個地方,所以根本無從得知 BBW 前幾天會在哪、能從哪里走。最后提前一周才確定行程,中間一直在麻煩幣安的朋友幫忙拖著各種 deadline,實在是不好意思。

想來 BBW 主要是三個原因:

1.?之前寫過幣安,但沒近距離接觸過這家公司。寫小紅書的時候我還能在辦公室門前的星巴克蹲著。幣安,全員遠程,一點也沒給我這個機會。

2. 半年前開始聯系一姐團隊,想看看有沒有機會交流下。

3. 之前和 CZ 約見面聊聊,但種種原因過去一年沒見上。后來 CZ 在 X 上說會出席這次 BBW,也想試試看能不能約上。

這是三個想法都實現了,并且遠超預期。一個一個說。

幣安這次應該有 200 名員工負責組織活動,還額外來了不少人,想線下見見同事。所以我基本上是有機會就找各種人聊。我沒有具體問題,想搞清楚的就一件事:作為員工,對這個公司什么感覺?

得到的回答足夠寫一篇嚴肅點的文章了,散記就提一點讓我印象最深的:幣安員工認為努力是有用的——就是他們認為自己工作不是無意義、個人目標可以和組織目標匹配、并且作為個體可以推動事情發生和變化。

和幣安的員工交流,聽他們聊自己怎么加入這家公司的、這些年都做了什么是很有趣的一件事。感覺工作沒意義的人,很難清晰地記起自己一步步都干了啥。

這點在今天互聯網大廠不多見了。很多大廠員工的心態就是執行上面的 KPI 以及如果沒完成鍋別扣我腦袋上。很少有人會感覺自己做的事情,真的對大局能有什么用。幾年前還不是這樣,那是一個更有沖勁兒和干勁的年代,大家會感覺自己也在參與一場偉大的旅途。隨著創業熄火和經濟疲軟,這種心態越來越少了。可能也就是前兩年抖音崛起中的字節,身上還能看到舊時代的余暉。

幣安則會給人一種似曾相識之感:工作可以累,但不能也不會沒有意義。大部分人都知道自己在干什么,這挺不容易的。另一面是員工們會對自己做的事情自豪。拼死拼活做一件事不一定會自豪;自豪只會來自于真感覺自己做了一件對的事兒。

并且這次接觸再次加深了我對幣安的「刻板印象」:這是一家正常人組成的公司。正常人都有優點和缺點,但這不要緊,正常人是可以交流的。尤其是見多了各種奇葩、瘋逼和受迫害妄想狂類型的公司后,我的感受尤其明顯。去聊、去寫、去接觸這家公司,不需要特意擔心什么事兒。所以我除了幣安還愿意寫小紅書,除了個人興趣之外最大的原因就是這倆公司都正常人。這里面的門道有多深,懂中文互聯網公司的人都知道。

不過感覺幣安的工作也確實是挺累,比卷王大廠也不遑多讓。也就是全球遠程工作遠離討論語境。要是幣安也是個標準的、有個總部的公司,面對永不熄燈的辦公樓,網上也少不了關于這方面的爭吵。

誠然一姐在網上信息不少,留下痕跡也多,但都沒啥太大用。尤其是這兩年信息更少了。總體而言八卦內容挺多,有價值信息很少。但托去年兩篇相關文章所賜,認識了一些曾經在幣安工作過的朋友。所有和一姐有過直接工作上合作的人,都對她評價頗高。網上信息迷霧與線下真人評價之間的矛盾張力,讓我非常好奇。

所以就從去年底今年初開始,我就在通過不同渠道約試試看能不能和一姐聊聊。其實約上一姐聊應該不難,但我的要求有點「過分」:不想去聊兩個小時然后寫個對談;我想更深度的長期跟一跟她,寫一些更大、更難的話題。所以我當時提出有沒有機會跟一姐走個一天兩天,看看她平時的工作狀態。

不巧當時幣安剛在迪拜做完活動,我人在日本沒趕上。而平時她深居簡出,也不是特別方便跟采。所以一直到這次 BBW 才有機會和一姐見上。幣安的朋友還記得我幾個月前的提議,所以幫我約了一個 30 分鐘的一對一交流,并且可以跟她參加幾個活動。總共差不多兩三個小時。

結果不光和一姐前后單獨交流了近一個小時,還跟了九個小時從下午一直到半夜活動結束,并且中途蹭了頓飯。中間因為缺人手,我還幫忙拿了會東西——乃至第二天我見的人有以為我是幣安員工的。

很多人說創業也是個體力活,很少人能對這句話有深刻理解。我想一姐肯定明白。我作為跟的人都感覺有點累了,她還一直保持在營業狀態。而且 BBW 前一天晚上她發高燒,吃了各種藥壓著就來了。我跟的這大半天里,看她吃完了一小盒龍角散。后來看小紅書里有人發合影,說感覺她有點憔悴,畢竟生著病呢。

具體交流的內容就不在這展開寫了。應該有機會變成一篇文章,不過最快也要半年后見。

就想講一個特別引起我注意的細節:

晚上她和兩個同事還有我一起吃飯,等上菜,閑聊最近都在干啥。她說自己會睡前刷小紅書。一位同事問有啥有趣的熱點嗎?她就說最近有沒有關注「走進珂學」?一位同事和我馬上就笑了,成熟的網民會主動被熱點找到。不過另一位同事因久居中東,并不是很了解現在漢語互聯網熱點。所以一姐就快速講了一下這是個什么事兒:包括但不限于珂學是指誰、主角在其中遇到的問題、互聯網上女權和反女權的爭議以及當今互聯網的極端化。一個人,能快速科普清楚熱點事件,并且連帶著把背景脈絡和大環境都說明白,這絕對是個能力。但讓我印象深刻的是接下來的話。

聊完珂學菜還沒來,大家都有點餓,就安靜坐在椅子上。過了一小會,她突然對著我們但也有點自言自語的說道:「無論如何,也不論是那一方的觀點,這不過都是在參與一場盛大的網絡暴力罷了。」

確實。

一年前約的,終于見到了。我想象過我倆見面時會出現的情況,但完全沒想到是這么個狀態:

早上見面,助理把我帶進屋子后說下樓接他。我一個人在屋里,突然門鈴響了,我也不知道該不該我去開門。因為預告里他下午四點才會到會場,怕出安保問題所以我們提前見面被提醒要保密具體位置、下午四點后再發照片啥的。會面地點也不是什么戒備森嚴的辦公樓,所以我就想是不是找鄰居的人按錯了?或者有人就是來找他的?畢竟他的空間肯定自己有鑰匙啊,而且要不然身邊人也能開門。

所以我就沒去開。

然后門鈴又響了幾下,我就尋思那要不還是開打看看?結果一開門,CZ 單肩背著一只雙肩包,手里提溜著一個巨大的運動水壺,一個人站在門口。他可能有點意外我為啥不開門,我也詫異老哥咋一個人就這么來了?

站了一下,他問我是不是來對地方了?我說你要是 CZ 那這地方就是對的。于是放下包和水壺,我倆坐下就開始聊。非常好聊,而且他有足夠的幽默感。一個人只要有足夠的幽默,并且接受自嘲,那就不可能不好聊。中間聊到他自己在寫的那本書,說感覺自己還算經歷過挺多事兒的,可以寫寫;我當時就樂了,畢竟論經歷的事兒多少,沒幾個人能和他比。

并且他中文很好——如果朋友你不知道,我說話特快還有口音,所以很多人(包括純正國人)都聽不懂我在說啥;每次錄節目都要克制自己的語速。CZ 不光能聽清我說啥,還能接住我拋出來的梗。甚至事后重輕問我的第一個問題都是:他能聽得懂你在說啥?

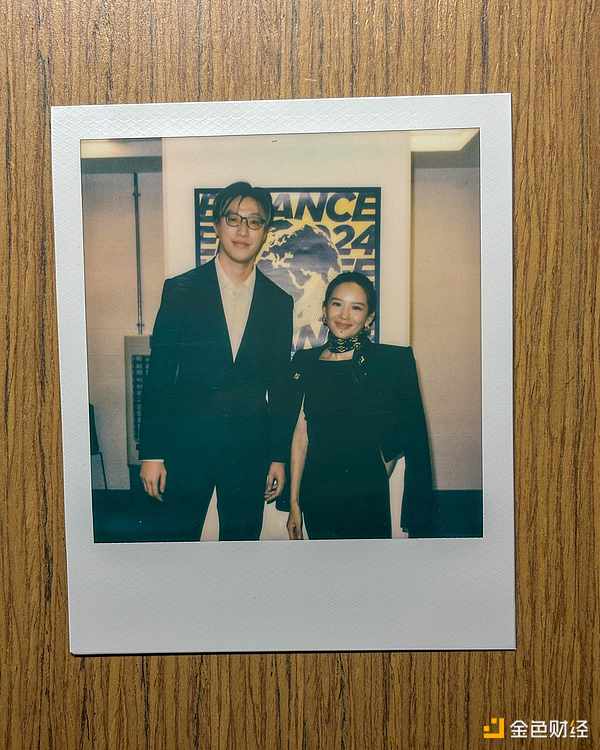

具體交流內容暫且按下不表,同樣希望明年能寫點什么出來。就說聊完天我提議合個影,拿出了帶來的寶麗來 680。他認出來了這是一臺 Polaroid,我說這機器比咱倆都大,能不能出片每次看運氣。

果不其然,卡紙了。

我收拾東西準備走的時候把它修好了,不過這時 CZ 助理下樓接人,屋里又剩下我倆。我提議那要不自拍一張吧,沒試過寶麗來自拍但應該行。

這次好使了。

到這第一天在活動上聽人閑聊,有人說現在見 CZ 不容易了,身邊肯定全是保鏢。對比真正見面時拿著運動水壺坐在對面的人,這個感覺還是挺奇妙的。

另外要是早知道二位是這個風格,我就不費勁兒帶正裝來了。除了參加朋友婚禮,上次需要穿正裝的場合還是發生在疫情前。這次想的是見人嘛,正式點。但不論是一姐還是 CZ,應該都不講究這些。

對了,不少朋友是第一次見,想找補一句我平常也不是這個風格。我本人一般是下面這個東北街溜子狀態:

拍攝:楊大壹

這次來也見了一些素未謀面的網友,不少朋友以為我是個全職記者。其實我不光不是全職記者,甚至我根本做不了一個好記者。過去三年逐漸認清了一件事,就是好記者需要的技能,王漢洋這個人一概沒有。

好記者需要對報道清楚一件事有足夠的熱情和耐心,能持續跟蹤一家公司;對自己覆蓋的選題也要足夠了解。而且記者要忍受長時間枯燥無味的工作,還要保證能出結果。《火線》編劇 David Simon?在我心里就是好記者的典范。

我不行。我在創作上的全部興趣都在于探索本身,不在乎獲得定論與結果。所以幾乎我文章都是把自己探索的路分享出來,也因此被詬病總是不給結論——我自己也沒得到結果呢,就是你一起走一段路。還有個副作用是很多路我走完發現沒趣,也就不寫了。

對于選題也一樣,我只好奇自己問題意識里的那些線頭。對于沒有興趣的事兒,我一點不想碰——這對記者來說,很沒有職業道德。

另外一個這趟被問了好幾次的問題,是哪里找出這么多時間寫作的?其實這個問題不存在,我的絕大部分精力都在工作上。寫作 or 攝影這種創作也就最多占了 20% 的時間。感覺我產出多,是因為我可以年復一年的、永遠把 20% 時間花在創作上。

另外對創作的常見誤解是認為這事兒像是做題一樣需要不斷的答卷。不是的。就用一篇文章舉例,如果它花了 100 個小時,那真正用于寫的時間可能也就是 20-30 個小時。剩下的時間,都是寫之前的思考和研究。在等地鐵的時候、等電梯的時候、蹲坑的時候......這些都是可以用于思考的時間。難的從來不是如何創作,而是一直創作。

如無標注,圖片均由本人拍攝